インターネットの普及とともにITという言葉が広まり、ITをどう活用するかというICTや、モノとインターネットをつなぐIoTの技術が私たちの生活を便利にする時代になりました。世の中やビジネスシーンはめまぐるしい速さで変化し、デザインとテクロノジーの融合が加速度的に進行しています。いまや、テクノロジーよりもデザインの重要性が注目を集め、その影響力はますます拡大。企業でもデザインの重要性を認識し、デザイン的な思考を社内プロセスに採用するなど、ビジネスを取り巻く状況も新たな局面に突入しています。今回は、元ソニー株式会社クリエイティブセンター(デザイン部門)センター長で、現東洋大学情報連携学部教授を務める土屋雅義先生に、これからデザインの役割とそれを取り巻く環境の変化についてご意見を伺います。

―デザイナーとして、そして、デザインマネジメントのプロフェッショナルとして国内外で活躍された土屋先生。これまでどのようなプロジェクトに携わってきたのでしょうか?

ソニーと聞いて多くの人が思い浮かべるものと言えば、やはりウォークマンではないでしょうか。ウォークマンは1979年に初代の製品が発売され、その後サルのCMで話題になりましたが、私もデザイナーとしてデザインにかかわった商品群です。ウォークマンについては、イヤホンコードが巻き取れるものや、透明なもの、ワイヤレスや子ども向けの商品など、誰にどう使われるかというライフスタイルをベースに発想したものが、デザイン部門からの提案で次々商品化されました。ほかにも、テレビやオーディオなども担当しましたし、マネージャーになって、海外向けの商品を現地で市場調査をしながら開発したこともあります。

私はソニーに新卒で入って定年退職までいましたが、ソニーのデザイン子会社を担当して、ソニー以外の会社のブランドデザインの仕事もしました。例えば飲料メーカーや、スポーツメーカーなどを担当しましたが、これまでやってきた電子機械、精密機械の世界とは価値観がぜんぜん違った。「美味しさ」をどうデザインし表現するのかなどは、はじめてのチャレンジで面白かったですね。それから広告宣伝部門にもいました。ブランドを外に向かって発信するという役割で言うと、デザイン部門と広告宣伝部門というのは近い存在。直販サイトを起こしたり、社会貢献活動をしたり、イベントやテレビコマーシャルを作ったりと、いろんなチャレンジをしてすごくいい勉強になりました。この経験は、デザイン部門に戻ってセンター長をやるときに活きてきましたね。一番大きかったのは、本社の考えているブランドのあり方というものを組織全体に浸透させるのが、いかに大変かがよく分かったこと。内部や外部、国内外のたくさんの現場に接してきたからこそ実感したことです。ソニーのブランドというものをきちんと確立させ、広く浸透させなければいけないという気づきが生まれました。

―いま「デザイン」が担う役割は、どう変化してきているとお考えになりますか。

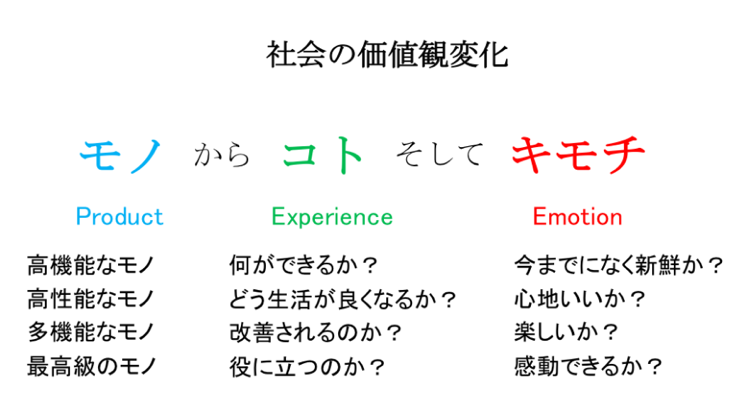

プロダクトデザインという観点で歴代のソニー商品を見てみても分かりますが、昔は素晴らしいトランジスタができたとかテープレコーダーの技術が生まれたといった、科学に基づいたものづくりが主流でした。1940~1960年はじめくらい、まさに鉄腕アトムや鉄人28号などの科学マンガ全盛の時代です。世界的にも、日本の研究開発は素晴らしいという雰囲気がありました。デザインもそれを受けて、科学の研究成果をいかに分かりやすく表現するかというところに力が注がれた。「形態は機能に従う。(form follows function. )」という有名な言葉がありますが、それに近いデザインをしていたと思います。科学技術研究の種、いわゆるシーズ(Seeds)をいかに人に価値として伝えるかに注力した、まさに「モノ」発想のデザインの時代でした。

その後、ウォークマンのような商品が出てきます。ウォークマンは、テープレコーダーというすでにある技術を使ったいわばアプリケーション。テープレコーダーはそれまで、音や会話を吹き込んでそれを後で聴くという録音機器として存在していた。それを外で音楽を聴くという目的のために、レコーディングしない再生機器としてアプリケーション化した。いわゆる「コト」、つまり体験を商品化したのがウォークマンなのです。多くのモノが「form follows function.」 のデザインであるなかで、ウォークマンのように機能ファーストではない商品が少しずつ現れてきます。ソニーでも、毎日の生活で役に立つ、いわゆるユーティリティ商品には分類されないであろうモノが多く生み出されました。ウォークマンやハンディカメラ、犬型のロボットなどがよい例で、絶対に生きていくうえで必要かと聞かれると、NOと言えるアイテムです。しかし、それは「コト」のデザインに近いんですね。体験価値の提供です。このようなコト化がなぜはじまったかというと、すでにある技術を応用するためという出発点が一つ。もう一つは、高度経済成長の時代でモノがあふれた後、90年代のリセッションに入ったとき、モノではない豊かさを求める風潮が高まったということも関係したと考えられます。1990~2000年くらいに、コトの文化、コトの価値が少しずつ世の中に広がりはじめました。

コトとは、エクスペリエンスであり、ストーリーでもありますが、最近それがさらに進化して「キモチ」の価値の時代に来ているのではないかと私は考えます。例えば、輪ゴムという商品。これは、束ねるという機能に価値を置いたモノです。それをゴム鉄砲として飛ばしたりつなげて遊んだりすると面白い、というのが体験としてのコトの価値。そして、そこにキモチの価値を付加したのが、束ねていたものを外すと動物の形になる輪ゴムです。この輪ゴムを貰った人は、どう思うでしょうか。そう、嬉しくなりますね。エモーショナルな部分です。一つ1円もしないゴムが、動物の形になると50円ほどで売れる。自分で使いたいというのもあるし、誰かが驚いてくれるという面白さに対して人がお金を払う。こういう商品が最近増えてきています。モノの価値というのは、高機能で性能がよいというのが価値。コトというのは、それが役に立って生活が楽しくなるという価値。キモチというのは、それにプラスして心地がいい、感動できる、驚きがあるという価値です。キモチの部分を含めてコトの価値という言い方もできますが、コトというのはまだかなり広いマスを相手にしているビジネスモデルだと思います。それに対してキモチというのはもっと個人に寄り添うもの。いまは、人びとがアイデンティティを求めている時代ですので、そうした個人の気持ちに対応している生産活動、つまりデザインがいま大切になってきているのです。

―デザインの役割の変化とともに、社会はどう変わっていっているのでしょうか。

鶏が先か卵が先かの話になりますが、メーカーとユーザーの関係も大きく変わってきています。メーカーは、シーズとしての技術力やデバイスの競争力、設計力を持っていて、それをサービスやコンテンツにのせてユーザーに届けている。ユーザーは、数あるメーカーのなかから自分の好みでどれかを選ぶ。これが従来の関係性です。それが、モノ→コト→キモチと価値観が変化するにつれ、ユーザーはより自分にふさわしいものが欲しいと思い始める。そして自分の欲しいものを手に入れるために、生産者と消費者がともに何かを作るCo‐Creationという考え方が一般的になりはじめた。すると、メーカーは自分たちの力だけではそれに対応できないので、どこか別のパートナー、サードパーティーみたいなものを巻き込みながらそれに応える。そうなってくると、今まではソニーとか東芝というような「1つのメーカー」として捉えられていた存在が、「メーカー+サードパーティー」というある種のプラットフォームとしての存在に変わってくる。ユーザーは、メーカーがどこかというよりも、自分の欲しいものが手に入るしくみであるかどうかに関心を払うのです。

スマホケースなども、いまでは自分の価値観にあった好きなデザインが自由に作れます。あのメーカーでなくちゃいけない、と考える人は少ないでしょう。ほかにも衣服を自分の好きな色や形でオーダーできたり、チームでスポーツをするためにオリジナルのシューズを作ったりできるシステムもあります。ユーザーは、自分たちの好きなものが作れるのであれば、どんなメーカーでもよいと考えるようになった。メーカーそのものではなく、生産プラットフォームを選んでいるんですね。ただ、ユーザーもあのメーカーの品質なら嬉しいな、と思っている部分もあるので、メーカーはそれに応えるべく、自社の品質を維持しながら期待に応えられるプラットフォームを用意する。メーカーは、ユーザーの「キモチ」に寄り添うために、モノそのものだけをデザインするのではなく、サービスを含むシステムそのものをデザインする方向にシフトしていっているのです。

―ユーザーの気持ちに寄り添うデザインが求められるなか、そのメーカーらしさやデザインの指針のようなものは、どう確立していけばよいのでしょうか。

私は常に、デザインは文化であると思っています。デザインとは、エモーショナルなことがぶつかり合って、自然と醸成されてくるもの。だからこそ、その文化を確立し共有するというのは難しいものです。私のいたソニーの商品は、一つひとつの商品は形も色も素材もバラバラですが、何となくどこかがソニーっぽい。そういうものをどうやってデザインしたのかというと、ソニーカルチャーを培う環境があったからでしょう。

コーポレートダイナミズムという言葉があります。みんながみんな同じような能力を同じだけ持っているのではなく、それぞれ得意分野の違う多種多様な人間が多く集まることで、組織はダイナミックな力を持ちます。ソニーはまさにこれで、みんな一匹狼で、クセが強くて、面白かった。でも、こういうものを作りたい!という気持ちが強くて、それを製品化するパワーを持っていた。そういうダイナミズムがあったので、ソニーは面白いものを作れたのです。大当たりするかもしれないけど、大失敗するかもしれない。そういう危うさを含めて、好きだと言ってくれるソニーファンがいました。何をもってソニーらしさというか、何を指針にデザインをしていたのかと聞かれると、ベースにあるのは普段のデザイナー同士の会話でしかなかった。例えば何か商品をデザインすると、みんなで集まってデザインに対する議論の場が設けられました。抽象的な話ではなく、実際のモノを見ながら細かいところを延々と議論し合う。そういうところから、普段よく出てくる言葉を書き出してみるというのは、カルチャーを再確認するツールとなるかもしれません。普段交し合う言葉のなかにカルチャーは育ちます。

何か指針をまとめるということはルール化すること。ルール化してしまうとそれ以上のものが発想できなくなりますし、それに縛られてしまう。だからできるだけルール化しない。そういう柔軟な空気を保つというのが大事なのかなと思います。私はそうした文化のなかでデザインに取り組んできましたが、いま、大学で教える立場になって、とたんにデザインを「論」で教えなければいけないということになった。正直なところ、どこか違和感のようなものを覚えていますね。「論」というのは、概念や定義をセオリーとしてまとめること。つまりルール化すること。こういう風にやりなさい、とテンプレートを指定することとも言えます。しかし、デザインというのは概念や定義を壊す行為であって、正解がないものです。これはどうしても「論」とは矛盾してしまう。デザインには100%の正解はなく、いつまでもゴールがないのです。

―これから、デザイナーには何が求められてくるのでしょうか。

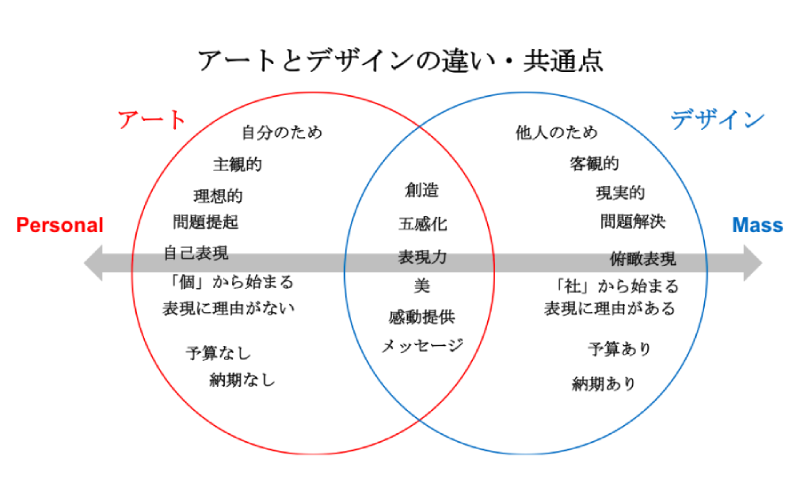

デザインとアートというのを一度ちゃんと定義し、それらをきちんと理解することが必要です。一般的に、世の中の問題を解決するのがデザインで、アートは問題提起をするものと言われています。デザインは他人のためでアートは自分のため。現実的と理想的。客観的と主観的など、いくつかの違いがあります。そして、創造性、五感化、表現力、美、感動提供、メッセージ性などが共通点として挙げられます。

なぜこうした再定義が必要かというと、世の中がキモチに寄り添うデザインを求めはじめ、テクノロジーの進歩によって問題解決をAIなどに任せられる時代になってきたから。デザイナーに求められる役割は、問題解決だけかというとそういうわけではなく、創造的な発想を持って問題を提起し解決ソリューションを導き出すという、いくつかのステップを含んでいます。その創造的な発想の部分というのは、今後どれだけ技術が進歩してもAIなどに置き換えられない部分です。人の気持ちに寄り添って、解決すべき課題を見出す。ある種アートに近い部分であるとも言えるでしょう。いっぽうでソリューションについては、どんどん技術に置き換えられる。どうやってモノを安く丈夫に作るのかは、テクノロジーが解決してくれます。つまり、発想や思想を伴うデザインの上流過程は残るけれど、解決策を導き出すという下流過程は技術に置き換えられてしまう。

だから、デザイナーはよりアート性をもって、人間の主観や理想に近づいた発想を持たなければなりません。そして、ソリューションを担う技術とは何かを理解し、適切に役割分担をしなければならない。アートをきちんと理解しながら技術との橋渡しができるデザイナーというのが、これから重要になるように思います

―日本と海外で、ものづくりの違いを感じられることがありますか。

日本における戦後の産業というのは、合理的でシンプル、いわゆるform follows function.的なものづくりが主流で、それをデザイン教育の柱としていたと思います。日本でも工芸など素晴らしい文化がありますが、いわゆる大量生産をベースにした工業という面では、機能を重視したメカエンジニアリングのものづくりがデザインの潮流でした。どれだけ小さく強力にできるかというメカニズムを形にするデザインがよしとされていて、私もずっとそれでやってきた。しかし、海外のデザイナーと話をする機会が増えて彼らに言われたのは、「日本のデザイナーはエンジニアだ」ということでした。つまり、さきほどの話で言う上流過程の発想や思想ではなく、下流の部分のデザインを日本のデザイナーはしていて、それはエンジニアのすることだということです。どうやったらそれが軽く、強くできるのかという理屈に近いようなデザインを、日本のデザイナーはしているのでは?と言われました。ショックでしたが、確かにその通りだと感じましたね。

特にヨーロッパなどでは、イタリアのデザインのように人間を楽しくするポップな演出があったり、ドイツみたいに質実剛健で使いやすい、人間の生活を邪魔しないようなデザインだったりと、いろんな視点や思想が感じられます。気候文化が違うなかで、いろんな考え方を持った人がたくさんいて、試行錯誤の苦難があって、そうした歴史がものづくりに対して反映されている。日本でももちろん歴史や文化が反映されたものづくりはありますが、大量生産の実際の現場、つまりメーカーの中にはまだまだそれが根付いていなかった。いま、コトやキモチの価値というものが注目されだして、デザインにもアート性が求められる世の中になってきているからこそ、歴史や思想、文化への理解や個々に寄り添う共感力、想像力などがもっともっと必要になってくるのかなと感じています。

―世界的に成功しているグローバル企業であるアップルやダイソン、Googleのものづくりについてどうお考えでしょうか。

アップルとダイソンに関しては、モノと人間の五感に対する接点のデザインがとてもよくできていると感じます。ユニークな形や素材感など、アート性も含めて人間の感覚に訴えかける独特な手法を持っている。日本のものづくりでコスト上弾かれるような素材を平気で使っていますよね。人を感動させる価値がそこにあるからだ、という信念があるからです。モノと人間の接点、人間の五感に対する素晴らしい判断力がアップルやダイソンにはあるのだと思います。日本の場合は、そういった信念を判断できない。新しいものが人間にどういう風に影響を与えて、人がその価値をどう捉えてお金を払うか、そこに対してセンサーが働かないのです。なぜ日本にその判断力が欠如しているのかというと、合議制という社会システムや、見えない価値に対する考え方の違いがあるような気がします。デザインにお金を払う、サービスにお金を払うといった、モノとして見えない価値への評価。残念ながら、日本はデザインやアートに対する判断力が弱いですからね。人間の五感に対する価値観というものが、海外に比べて軽視されがちな傾向にあると思います。

グーグルの場合はまたちょっと違って、ICTの話になってきます。いかにデジタル技術を人に役立てるか、というデザインでビジネスをしている。でも人間というのは物質的な、アナログの世界の存在です。ですからグーグルは、アナログとデジタルの世界をつなげていくための、インターフェースとしてのプロダクトを作り始めていますね。AIアシスタント機能を持つスマートスピーカーなどです。いまはデジタルが保有する膨大な価値を、いかに人間に伝えるかというのが重要になってきている時代。かんたんに言ってしまうと、「IOTが大事」ということですが、それは「モノとインターネットをつなぐ技術」という表面的な話ではありません。そこにアート性を持たせるとか、人間の本当の価値というのは何かを問うとか、個人個人に対する細かい悩みに対応するというような、新しい価値を持たせなければなりません。常に柔軟な発想をもって問題提起と解決に取り組んでいくことが、日本の企業にとっても重要な課題となると言えるでしょう。

土屋雅義[Tsuchiya Masayoshi]

1974年、ソニー株式会社入社後、テレビ、ビデオ、オーディオ関連商品のデザインを担当。

ヨーロッパ、アメリカのデザインオフィスマネージャー、ソニーマーケッティング株式会社広告宣伝部門長を経て、2011年からソニー株式会社VP / クリエイティブセンター(デザイン部門)センター長を務める。

2014年、ソニー株式会社を退職後、ツチヤデザインコンサルティングを開業。

2016年からは、東洋大学情報連携学部教授として教鞭も執る。

国内外デザイン賞受賞多数。