金属加工の世界に入ったきっかけは何でしたか?

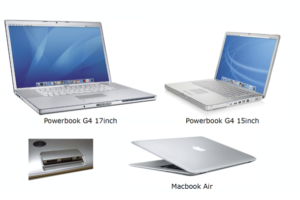

私が社会人になって最初に入社した会社が金属加工部品の製造会社でした。大手メーカーの金型加工部品を製造するメーカーです。そこで私は、当初生産技術をやっていましたが、途中から商品開発や、新規事業開発の仕事をするようになりました。新しい取引先を見つけて、新しい事業を創造するというのがミッションでした。そんな中で、当時世の中には無い、全く新しい素材でPCを開発したいと考えていたApple社と出会いました。当時のPCメーカーは、ほとんどがプラスチック製のPCを製造していました。Apple社の当時のCEOのスティーブ・ジョブズ氏や、当時のクリエイティブのトップであったジョナサン・アイブ氏が、Appleユーザーに全く新しい体験をさせたい!ということで、彼らは、スケルトンに続くクールな素材として金属材料の採用に目を付けました。今では多くのパソコンメーカーが金属ボディを採用していますが、当時は未だ金属を外装に使うことはコストと加工技術の面で難しいとされていました。当時のApple社はチタンのノートパソコンの開発に挑戦しようと考えていたそうですが、アメリカや中国には開発できる製造会社が見つからなかったため、日本にやってきたところでした。

私は、Appleより相談を受け、特にMacbookやiPodの金属筐体の製造方法について様々な提案や技術サポートをさせて頂きました。その後もアルミのノートパソコンや、ステンレスやアルミのiPodの開発にも携わりました。とくにアルミを筐体に使用したiPod miniはどのメーカーもAppleのデザイナーが満足する製法を見つけられずにいましたが、私達のチームは唯一製法方法の開発に成功し、量産に至りました。

独立してからは、Appleのような製品の外装を作りたいというお客様からのご要望が多くて、そのご要望に応えるために、クライアント企業やデザイナーのイメージに沿ったものづくりをご提案する必要がありました。前の会社では、製品の外装だけを開発して量産するということを主に行ってきましたが、独立してからは外装だけではなく、中身のこともやって欲しいというご要望がありましたので、構造設計や基盤開発も含めて、製品の全体をアレンジし、お客さまにご提案するようになりました。

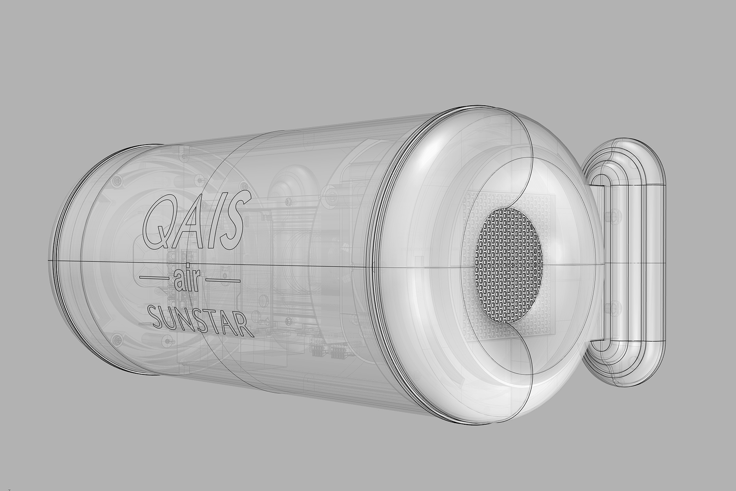

SUNSTAR社のQAIS-air-のデザインと開発秘話についてお聞きしたいと思います。

私がプロダクトデザイナーからのデザインを受けて常々考えていることは、「CMF」を常に意識して、製品の価値を高めるということです。「CMF」とは、COLOR(色)、MATERIAL(素材)、FINISH(加工方法)のことです。

一つ目のCOLOR(色)の視点ですが、例えば、以下のカラーサンプルは、QAIS-air-03で使用した「ロワイヤルレッド DD01ARR」ですが、これを見本にした理由はQAIS-air-03が曲面を持った製品であり、曲面に塗装を施した時に美しく見える見本としてこの写真にあるサンプルを参考にしました。また、屋内と屋外の両方で見え方の評価を実施しました。曲面への塗装のこだわりとその表現方法などを常に意識して考えていきます。

🔺屋外(外光を受けた印象の確認)

🔺屋内(陰影で異なる表情を確認)

二つ目のMATERIAL(素材)の視点ですが、QAIS-air-を開発するにあたって筐体を金属ボディにしたいというのがありました。尚且つ、デザインそのものが極めてシンプルで、つなぎ目のない構造を求められました。胴体部分は、簡単に言えば板を巻いて溶接すれば簡単で安価ですが、その方法ですと塗装した後、表面に光が当たったときに溶接をした後や表面の歪みが見えてしまい、美しい外観をつくることができません。そういう加工をしたくないということで、ボディ部分はつなぎ目加工がない形で作ることになりました。

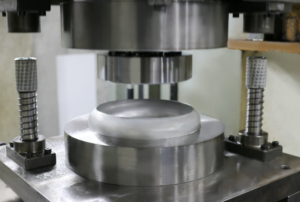

最後に、FINISH(加工方法)の視点ですが、あのサイズのパイプを単純に使おうと思っても、板厚が厚くないと製造ができないのですが、QAIS-air-01は壁にかけるスタイルであったため、重くすることができませんでした。つなぎ目を使わずに加工するため、長い間議論を重ねましたが、最終的に繋ぎ目のないパイプの板厚を切削することとしました。また、両サイドの円盤部分の加工についても、加工するとどうしても加工時に発生する歪みやショックラインという筋状の線が発生したりします。もし加工時に変形が生じると、光が当たった際にどうしてもラインが見えてしまうので、綺麗に加工して仕上げることに苦労しました。

QAIS-air-のデザインを実現する上で、どのような苦労がありましたか?

単純に形を似せて作るのは難しいことではありませんが、どの角度から見ても美しい外観を作るというのは非常に難しいことでした。QAIS-air-03に関しては上のドーナッツの部分は作るのがかなり難しかったです。製品の下の部分も実はアルミ合金で、これも板を絞って加工しているのですが、SUNSTAR社からのリクエストで、上が光沢感を出すので、対照的にするべく、マットな仕上げ加工にしました。この表面の仕上がりに関しては、Appleのノートパソコンボディのプロセスと全く同じプロセスで作っています。そのため、プレス加工でこういった形で作った後に、サンドブラスト(※)を施し、アルマイト処理(※)で皮膜をつける処理を行い、さらにちょっと光沢を与えるために化学研磨の処理を入れ、仕上がりとしてはAppleのノートパソコンの仕上がりに近い感じに仕上げるように作ってあります。製品の上部は塗装、下部はマットな仕上げで金属感のあるアルマイト処理と上下が対照的な仕上げを施した外観は、Appleのノートパソコンとはまたひと味違う美しい仕上がりになっています。

※サンドブラスト:工業的な加工技術で表面にスチールやセラミックスなどの硬質な粉末を吹き付ける加工法。

※アルマイト処理:自然な状態では柔らかいアルミニウムを酸化皮膜でコーティングし、強度を高める工業技術。

デザインへのこだわりとして光沢感のある塗装の依頼も受けました。なぜそのような依頼をいただくのかと言うと、光沢感のある塗装ができているプロダクトは置き場所によっては、天気によって反射する日の光の具合が毎日変わり、ちょうど良い陰影が出てきたり、毎日違う表情が出てくるからです。これも実は難易度が高い依頼でした。塗装は一般的な方法ではあるものの、外観不良が発生しやすいというデメリットもあります。例えば、塗装は簡単にいうと塗って焼くだけのことですが、塗装時の環境がクリーンでなければ、塗装面に細かいゴミが付着したりぶつぶつした面ができるなど美しい表面をつくることができません。特にSUNSTAR社のQAIS-air-のような光沢のある製品は、ツーコートといって2回塗装を行なっているので、より不良が出やすくなっています。2回塗っている理由は、下地になる色をつけた後に、さらに表面に光沢を持たせるようにもう一度塗装しています。塗装の業界ではこれをツーコートツーベイクと呼びます。これを行うにはきちんとした設備と作業者の高いスキルが必要とされます。QAIS-air-は、光沢のある綺麗な仕上がりを要求されていますので、塗装屋さん泣かせのものでもあります。出来上がったものは確かに美しいですが、実はハードルが高く至難の業の連続なのです。

QAIS-air-が製品になった感想をお聞かせください。

QAIS-air-03のフォルムはぱっと見た感じ脱臭機には見えず、美しいインテリアのようです。一方で、ユーザビリティを考慮した非常に扱いやすい商品に出来上がっていると思っています。また、SUNSTAR社が狙っていたマルチフォーミング(※)も実現できていると思っています。QAISの基本コンセプトである「インテリアに溶け込む」ために、いろんな形で、いろんな場所に設置していただけるような可能性を持った製品だと思います。

マルチフォーミングの例として、QAIS-air-03は時計になったり、スタンドになったり、ペンダントライトになったりなどいろんなアイデアがあると思います。従来の空気清浄機ですと、こういった使い方はできないと思います。SUNSTAR社も外観に関してはそれだけデザイン性にこだわって作っていらっしゃるので、お部屋のインテリアとしても全く違和感のないデザインになっていると思います。いろんな室内環境で使っていただければ、空間デザインに対して邪魔しない、どちらかというと空間に対して優しいデザインであると思っています。

※マルチフォーミング:一つの製品で様々な使用シーンを想定する事。QAIS-air-は、除菌脱臭機として卓上に設置する方法から、時計やランプといて使用することも可能となっている。

MJさん、ご自身のプロフェッショナリズムへの考え方をお聞かせください。

例えば、Appleはデザイナーが創り出したデザインに対し、そのデザインをどうしたら実現できるのかという一点だけに集中して商品を作り上げます。私はそのような社風のお客様の中で仕事をつづけてきたことが影響しているのか、クライアントやデザイナーから難しいご相談を頂いても、決してネガティヴに考えず、どうやったらできるのか、わからないことはまずやってみるということを意識して仕事をさせて頂いています。

商品においてデザインは非常に強い力を持っている重要なファクターだと思っています。そして、我々エンジニアはデザイナーが求めるデザインのままを具現化するということが大事なことだと思っています。デザインの良さとただ美しいというは別もので、同じ品質のものが安定的に製造し、一定の品質のものがお客様へお届けすることが必要で、そのためにはものづくりに関するさまざまな知識が必要とされます。そういう意味において、素晴らしいデザインとそれを形作るものづくりの技術は常に両輪で、その両輪がバランス良く交わらないと最終的に出来上がりの良し悪しがずいぶん変わってしまうのだろうと思います。

当然コストの面も大切であり、仮にお金をたくさんかけた場合、いくらでも良いものは作れると思うのですが、そうではなくて、一定の知識やアイデアによって、市場に受け入れられる価格にできるだけ合わせていかないといけないと思います。そう言う意味においても良いプロダクトを生み出すには知識や経験が必要とされているのだと思います。