フランス語で「新しい芸術」という意味を持つアールヌーボーと、「装飾的な芸術」という意味を持つアールデコ、名前は似ていますが、それぞれが違う芸術のジャンルです。普通に過ごしていると気づきにくいアールヌーボーとアールデコの違いを、分かりやすく身近な例でご紹介していきます。

■アールヌーボーとは?

アールヌーボー誕生の歴史とその特徴についてご紹介します。

・アールヌーボーの誕生

アールヌーボーは、19世紀末のヨーロッパ各地で広がった芸術運動です。産業革命以降、急速に成長した工業化により、全ての日用品が機械で大量生産されました。それにより機械で作れる簡素なデザインの、安価な粗悪品が庶民の生活を侵食していきます。そんな工業化の流れに抵抗する形で、機械には作れない装飾的なデザインを特徴とするアールヌーボーがヨーロッパ各地で大流行したのです。

・アールヌーボーの特徴

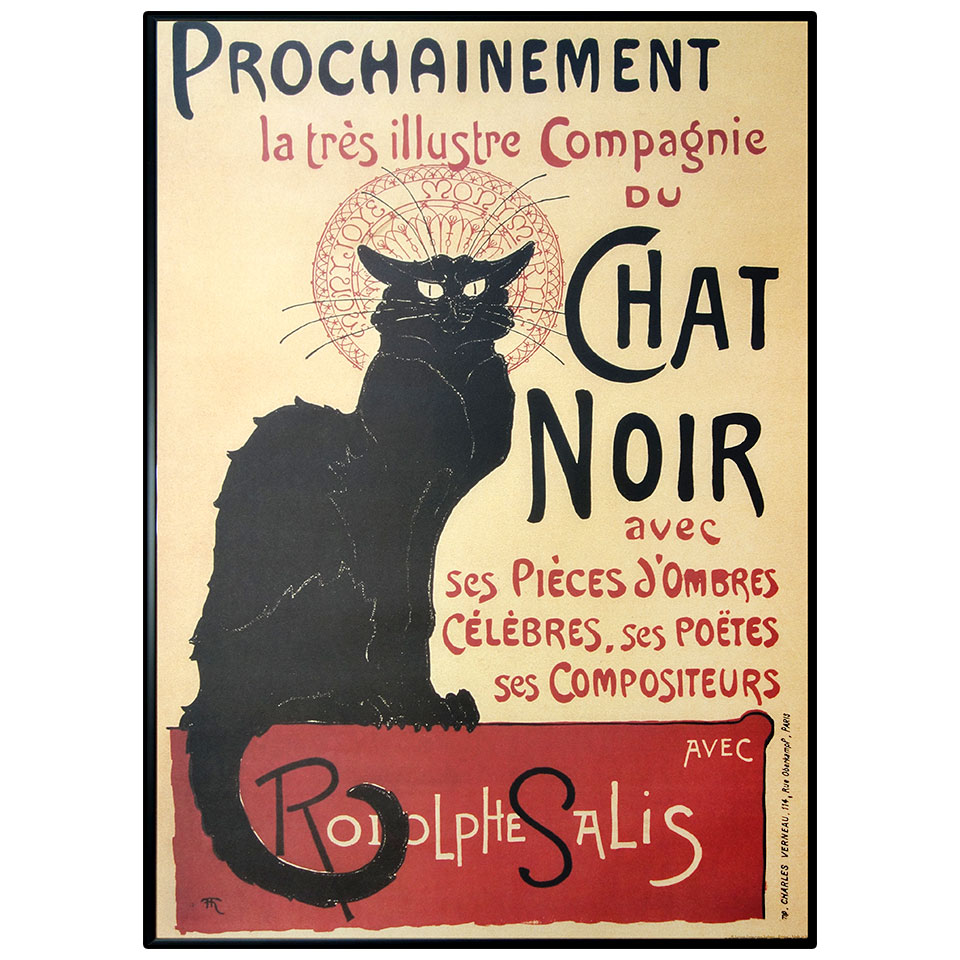

機械には作れない繊細な曲線を用いたデザインが特徴のアールヌーボー。有機物である花や植物などをデザインに多用しています。ミュシャや、ロートレックなどが代表的なアールヌーボーの芸術家です。他にもガラス職人であるガレなど多くの有名な作家がアールヌーボーの全盛期に生まれています。

■アールデコとは?

アールデコ誕生の歴史とその特徴についてご紹介します。

・アールヌーボーの誕生

アールヌーボーで職人の手作りの日用品などが溢れますが、美しい装飾の多い手作りの製品は一般庶民には高価でなかなか手に入れられませんでした。コストを抑えた日用品を庶民に届けるために、再度機械による量産スタイルが見直されることとなります。そこで機械が再現できるシンプルなデザインのアールデコというスタイルが誕生。アールヌーボーで装飾過多となった日用品から無駄な装飾を省き、シンプルな美しさ追求したのがアールデコです。

・アールデコの特徴

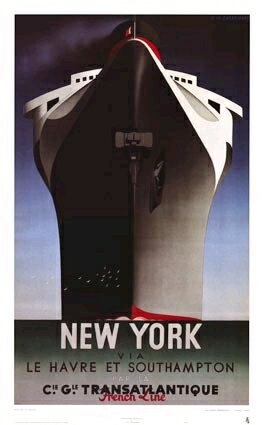

曲線と装飾を多用したアールヌーボーとは違い、アールデコは直線的で現実的なデザインが多く見られます。飾り気のないシンプルなデザインや、直線や形で作られる幾何学模様、原色の対比などが大きな特徴です。代表的なアールデコの建築作品はありますが、絵画において有名な芸術家は少なく、少しマニアックな存在になります。絵画方面には、機械的な装飾であるアールデコが浸透しなかったようです。

■わかりやすい!アールヌーボーの代表的な例

アールヌーボーを代表する様々なジャンルの例をご紹介します。

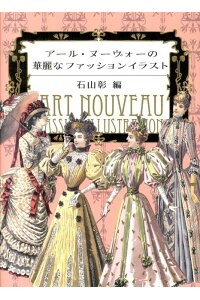

・装飾が絶対!の画期的なファッション

出典:楽天市場

アールヌーボーのファッションはひとことで言うと「装飾が命」。スタンドカラー、コルセットで締め付けた細いウエスト、膨らんだ袖に、フリルやリボン、柄など全ての装飾のカテゴリーを盛り込んだようなデザインがアールヌーボーファッションです。着ている本人は動きにくく苦しいかもしれませんが、見た目には豪華で美しく、うっとりするようなデザインが多く見られます。また、女性のファッションのあらゆる様式は、一定の周期を描いて再登場する慣わしですが、アールヌーボーのファッションだけはその周期の外側に存在する唯一無二の存在だったようです。

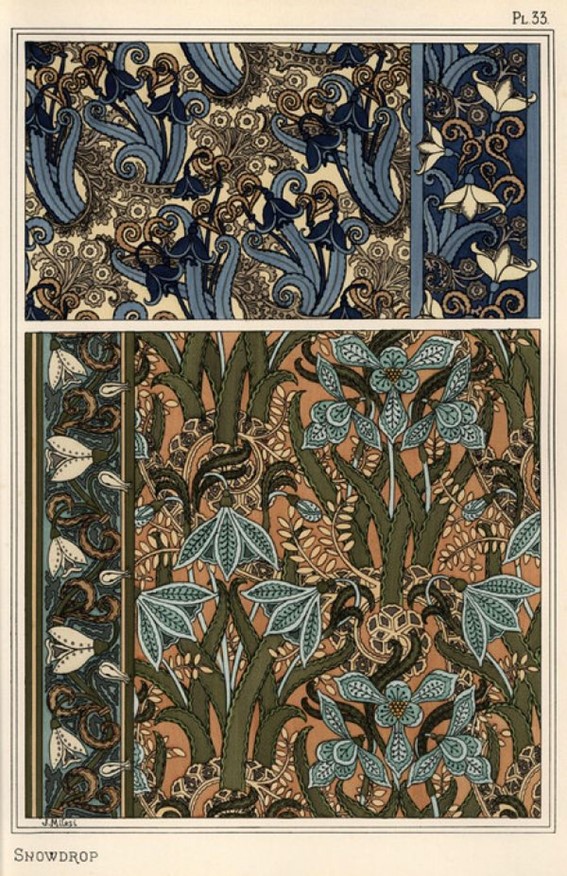

・自由曲線で描かれた有機物が美しい柄

出典:楽天市場

アールヌーボーの代表的な柄は曲線を多用した有機物(花や植物)を描いたものです。装飾に装飾を重ねた奥行きのある柄は、美しい色も特徴的。アールヌーボーの図案に見られる自由曲線は、当時は画期的でまさに新しい芸術そのものでした。

・生活に美を取り入れる美しい装飾の家具

出典:楽天市場

アールヌーボー全盛期は、それ以前の安価な粗悪品の家具からの脱却を果たし、芸術的な価値の高い家具が多く生み出されました。職人が手作業で仕上げた美しいデザインは緻密で精巧。機械では決して作れない美しさがアールヌーボー家具の魅力です。上質な素材で丁寧に作られた家具は世代を超えて受け継がれ、今でもアンティーク家具として人気があります。

・曲線と装飾に特化した絵画

出典:楽天市場

アールヌーボー芸術の巨匠ミュシャの作品は、曲線と有機物と装飾というアールヌーボーの特徴がふんだんに盛り込まれています。まるで機械化で失われた有機物の自然な美しさを絵画で表現しているようです。繊細で緻密なディテールと大胆な構図と配色は、当時パリ万博に来ていた日本の芸術家にも多くの影響を与えました。

・装飾と実用性を兼ね備えたアールヌーボー建築

アールヌーボー建築には過剰な装飾だけでなく実用性も高く評価されており、ヨーロッパだけでなく日本でもその技術が取り入れられています。

【東京駅】

日本にもアールヌーボー様式の建築が多く現存します。中でも東京駅は最も有名なアールヌーボー建築と言えるでしょう。東京駅は赤レンガと白い窓枠や柱のコントラストが美しく、芸術的にも価値がある建物です。駅舎内のレリーフや、天井の装飾など、アールヌーボーの様式美が随所に見られます。

【旧松本邸(西日本工業倶楽部)】

出典:旧松本邸公式HP

国指定重要文化財にも指定されている旧松本邸は、辰野金吾による設計です。辰野金吾は東京駅の設計も手掛けた有名な建築家で、この旧松本邸は日本でアールヌーボーを導入した早い例でもあります。

■わかりやすい!アールデコの代表的な例

アールヌーボーより目立った特徴が少ないアールデコですが、建築や柄などで私たちの身近に存在しています。

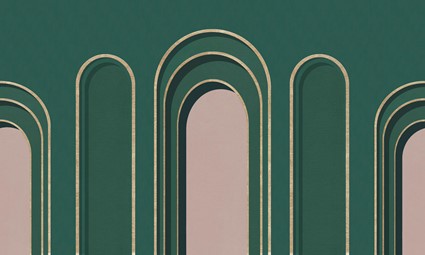

・シンプルで調和のとれた建築

アールデコ建築は、装飾至上主義のアールヌーボーよりも現実的で実用性の高いデザインです。シンプルで合理的な建物ですが、アールヌーボーの名残である曲線を上手に取り入れて芸術性においても高く評価されています。

【東京都庭園美術館】

この投稿をInstagramで見る

1983年に開館した東京都庭園美術館は、日本でも有数のアールデコ様式の美術館です。朝香宮夫妻の個人邸宅として使用されていたもので、玄関、書斎、食堂などの内装が、アールデコの本場フランスの美術家のルネ・ラリックや、アンリ・ラパンが手掛けています。

【エンパイアステートビル】

アメリカにあるエンパイアステートビルは、世界一有名なアールデコ建築物です。ニューヨークのシンボル的な存在のこのビルは1930年に建築されました。直線的でシンメトリーを意識したデザインは、アールデコ建築の典型とも言われています。エントランスやエレベーターの扉にいたるまで、直線的な幾何学模様がほどこされ、目立たない場所にもアールデコ装飾がされているのが特徴です。

・シンプルでモダンな柄

出典:楽天市場

アールデコの柄は現代の生活にもおしゃれに取り入れられるモダンなものが多くあります。直線的で幾何学的な模様ですが、レトロな可愛さも感じられるのが特徴です。その時代特有の大ブームであったアールヌーボーよりも、実生活において使いやすいのがアールデコの良さと言えます。

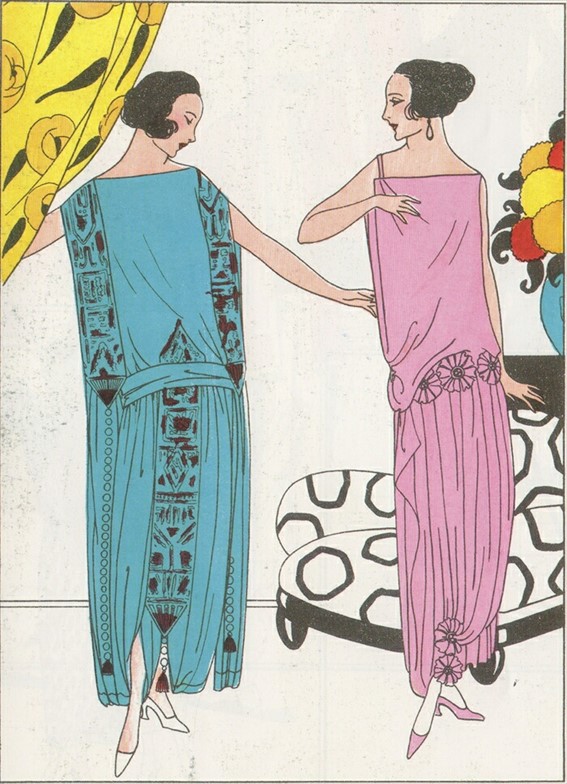

・今でも根強いファンをもつアールデコファッション

出典:楽天市場

アールデコの時代にはコルセットで締め付けて曲線美を強調したアールヌーボーとは真逆の、コルセットを外したローウエストの直線的なドレスが流行。その平坦なシルエットは、日本の着物の裁断方法が大きく影響したといわれています。また、リボンやフリル、レースなどの過度な装飾を全て取り除き、機能的でシンプルなデザインが好まれました。その後ダンスが流行する時代に入ると、シンプルで動きやすいドレスにスパンコールやビーズなどがあしらわれるようになります。その後も時代に合わせた進化を続け、今日に至るまでアールデコファッションに刺激を受けた多くのデザイナーが、当時を彷彿とさせるデザインのドレスを発表しています。

■アールデコはアールヌーボーによって生み出された

アールヌーボーとアールデコの違いについてご紹介しました。産業革命、芸術運動からブームとなったアールヌーボーなくして、現在に至るシンプルで合理的なデザインはありません。今私たちの身近にあるデザインが生まれた背景に目を向けると思わぬ歴史が隠れているかもしれませんよ。